新年あけましておめでとうございます!

旧年中は「あぶそる〜とロンドン」をご愛読いただき本当にありがとうございました。

今年もご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2023年がスタートした。

1月と言えばイギリスはアルコールを控えるDry January。そして禁肉を推奨するヴィーガン月間「Veganuary」でもある。

12月の祝祭期間を駆け抜けてきた人たちが、日常に返っていくために必要な調整月間のような位置付けになっているのが、英国の1月というわけ。

Veganuaryは、同名のUK発ヴィーガン推進団体が立ち上げた啓蒙活動で、植物ベースの食べ物に移行していくことで地球の環境状況が改善されるとの理念のもとに運営されている。

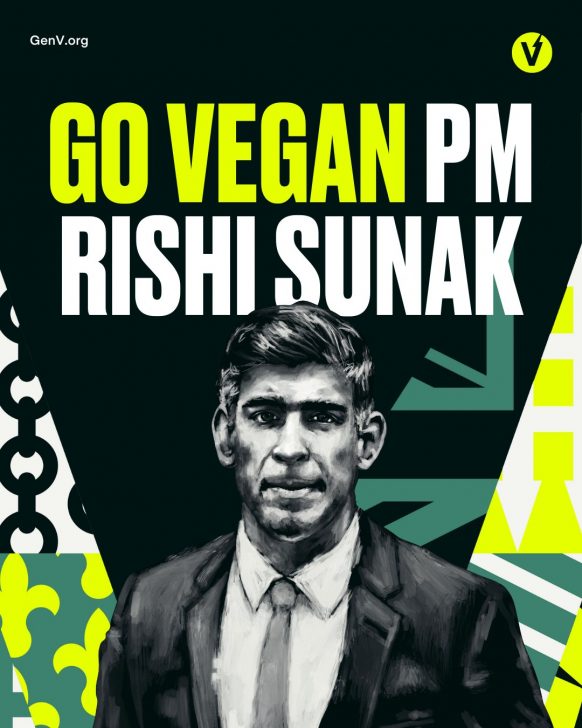

そして今年は新年早々、地下鉄電車に乗っているとこんなポスターが目に飛び込んできた。

「スナク首相、100万ポンドでヴィーガンになりませんか?」

と、リシ・スナク首相に呼びかけるポスター広告。

100万ポンドは現在のレートで1億6000万円くらい。かなり目を引く広告だ。

気になって調べてみると、2019年カリフォルニア発足のヴィーガン推進団体「Generation Vegan」(略してGen-V)によるヴィーガン月間の呼びかけ広告で、彼らが続けている「Million-dollar Challenge」の一環。世界のリーダーや有力者に働きかけ、「あなたがサポートする団体へ100万ドル寄付する代わりに1月だけヴィーガンになりませんか?」と呼びかけるキャンペーンのようだ。

このGen-Vの背後には、前述した団体Veganuaryの存在があるようなので、両者は繋がっているとみて良さそう。トップがイギリス人活動家のMatthew Gloverさんであることからもわかる。

さて、Gen-V によるミリオンダラー・チャレンジ。2019年の初回はポール・マッカートニーさんのサポートで、ローマ教皇フランシスコに「100万ドルをあなたがサポートする団体に寄付する代わりに、レント期間はヴィーガンになりませんか?」と呼びかけた。

教皇フランシスコがレント期間にヴィーガンになったかどうかは不明だが、キャンペーンは1000以上のメディアで取り上げられ、畜産が地球環境に与える影響について何百万もの人々の意識を喚起することに繋がった。

https://genv.org/million-dollar-vegan/ より

2020年は、当時のトランプ大統領へ呼びかけた。大統領が選ぶチャリティ団体に100万ドルを寄付する代わりに、「1月だけヴィーガンになりませんか?」と。

キャンペーンは多くのメディアで取り上げられ、トランプ大統領の返答は世界のニュース・ヘッドラインを飾った。彼のコメントは「脳細胞が失われちまうから、1カ月間ヴィーガンはなしだ!」というものだったらしいけれど。

だがキャンペーンは功を奏し、何万人ものアメリカ人がキャンペーンに賛同し、1カ月ヴィーガンにサインアップ。その1件につき1ドルがチャリティに寄付された。またアメリカの多くの医療専門家が心臓病や2型糖尿病などの予防や回復のために植物ベースの食事が良いと提案しており、キャンペーン自体は彼らにも支持されたようだ。

https://genv.org/million-dollar-vegan/ より

そしてパンデミック期を経た今年、2023年!

英国のリシ・スナク首相に白羽の矢が立った!

キャンペーンの詳細については、下記のページをご覧いただきたい。

https://genv.org/million-dollar-vegan/go-vegan-rishi-sunak/

ヴィーガニズムを推奨する背景には、畜産への警鐘がある。

Gen-Vのウェブサイトによると、英国では現在、国土の約7割が農業用の土地であり、このうち畜産に使用している土地が85パーセント。にもかかわらず、人に必要なカロリーのうち32パーセントしか供給していないという(タンパク質にすると半分以下)。

同じ数の人口を、植物ベースの食事で養うのに必要な土地は、その6分の1のみ。残りの土地は自然回復させ、再緑化することで炭素排出量削減に貢献できるという考え。

最近の農家への調査によると、回答者の64パーセントが経済的支援があれば畜産業から撤退し、完全に農業に移行すること検討すると答えているそうだ。そしてGen-Vでは地球を人と動物にとってより住みやすい環境にするため、農家は国からサポートを受けるべきだと考えている。

今年のリシ・スナク首相への挑戦は、すでに英国のインディペンデント紙でも取り上げられているようだ。

私自身は肉は食べるけれど量は必要ないので、ひと月ヴィーガンで過ごすことにさほど違和感はない。ただヴィーガン・ダイエットで一番気になるのは、いかにタンパク質を確保するかという点。ここは、専門家の詳しい研究を待ちたいところだと常々思っている。

このキャンペーンでGo Vegan! となる人はどのくらいいるのかなぁ。

12月にはしゃぎすぎた諸氏なら、ちょっと考慮してみてもいいのかもしれないけれど。