かの地では愛想がいい子うさぎにだけニンジンをあげるのだそう

こんにちは。ボストン在住の歌詠み、渡邊千歳です。今回はチップについて考察してみました。上の短歌は、チップ制度に不慣れな身として「同じ仕事をしているならチップなしで一律の給与でいいんじゃないの?」という反抗心を込めて。

チップについて考えることになった発端は、こちらのウェブマガジンの編集長、江國まゆさんからイギリスではチップは10%も払えば十分と聞いたこと。え、そうだったっけ?!とびっくりしました。

アメリカだと、外食なら最低20%から。人によっては25%とか30%とか払う人もいます! 好きなお店やよく通うお店には多めに払っている印象です。私も今では、郷に入っては郷に従えで、そのくらいのチップを払うようにしていますが、チップ文化はあまり好きではないし、どちらかというと苦手です。たまにチップ込みのレストランに行くととても安心します。

そもそも、どういう機会に、いくらくらい払えばいいのかがはっきりしないのが嫌いです。カフェでも払った方がいいのか? ホテルの清掃係の人には払った方がいいのか? アメリカに住んで7年目になりますが、いまだに正解が分かりません。

そして、自分が雇ってもいない人に対してお金を渡すのに抵抗があります。なんだか偉そうで。それなら、「ごちそうさまでした」とか「楽しかったです」とか笑顔で会話した方がよほどいいのではないかと思います。

そして更なる理由としては。チップには苦い思い出がたっくさんあるから!

大学生の時チェコに旅行した際、レシートにチップの金額を書き忘れていたら、それまでニコニコしていたウェイターが急に不機嫌になって、帰り際に肩にぶつかってきたこともありました。一人旅だったこともありかなりショックでした。

最近もげんなりしたことがありました。近くのレストランから宅配(レストランとは別の独立した宅配会社が運営)を頼んだ際、宅配料が既に含まれていたのでチップはいらないのかと思ったら、持ってきてくれた方が「チップは現金で払いますか?」と聞いてきました。財布に現金が3ドルだけあったので、ないよりマシかと思い渡したら、もんのすごくぶすーっとした顔をして、こちらも見ずに歩き去ってしまいました。

こういうことがあると、もうその宅配サービスは使いたくなくなります。宅配ビジネスとしては、仕事が減ることになるから、マイナスだと思うんですけどね。あ、でも、チップの払の悪い客はいらないよ、くらいのスタンスでやってるのかも。

この苦い経験をもとに、その次別のお店から宅配を頼んだ際は(頼んだ量が少なかったこともあり)15%のチップを会計時に支払いましたが。

料理自体はとてもおいしかったです!ごちそうさまでした(蓋もとっていないずぼらな写真ですみません)

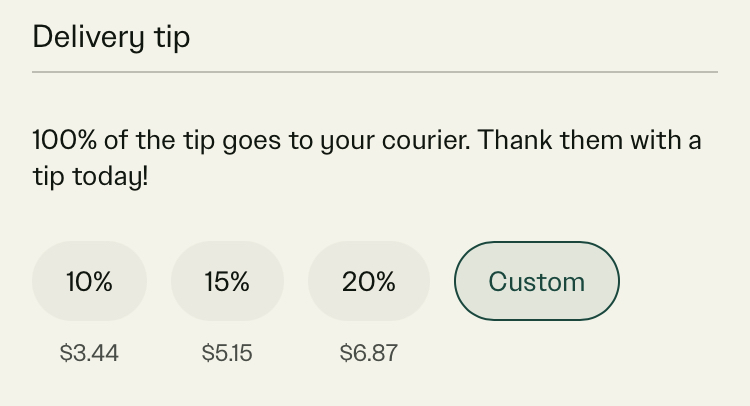

これは違うお店の宅配の注文画面ですが、このようにDelivery tipを入力する欄があります。

この憎き(個人的見解)チップ文化はどうやって始まったのか?

TIMEの記事 (1) によると、チップはヨーロッパで生まれたものだそう。もともとは有能な使用人に特別報酬を与えるという、主従関係に基づいた慣習で、それを19世紀中頃にアメリカ人が自国に持ち帰りました。

でも、当初は受け入れられませんでした。理由としては、階級差別的かつ労働者を見下しているものとして受け取られたから。20世紀前半にはチップを「商業的賄賂」として違法とした州もあったぐらいなので、私が感じている違和感は、昔のアメリカでは普通のものだったのです!

じゃあなぜアメリカでチップが復権してしまったのかというと……奴隷制度に関係がありました。

奴隷制度は南北戦争後廃止されましたが、解放された人たちは職業の選択肢が限られていました。レストランの従業員や鉄道ポーター(駅構内で客の荷物を運ぶ係員)になった人たちもいましたが、その人たちを雇用する側は、強者の論理で、人件費を抑えるために雇用側は非常に低い給与しか支払わず、客がチップを渡すことを条件としていました。例えばPullmanという鉄道会社は、元奴隷だった黒人男性を多く雇い、月に400時間以上働かせながらも、鉄道業界の中で最も低い賃金しか払いませんでした。そのような慣習がそのまま根付いてしまったのです (2)。

現在からするととてもブラックな状況ですが、今でもアメリカではチップに頼る被雇用者は大勢います。アメリカでは「慣習的かつ恒常的に、毎月30ドルより多くのチップを受け取る従業員」のことを「チップ労働者」と呼び、アメリカの公正労働基準法(FLSA: Fair Labor Standard Act)に定義されています (3)。

チップは頑張るインセンティブを与えるという考え方にも、アカデミアの世界からは疑問が投げ掛けられており、「チップを努力の尺度や努力の動機付けとして使うことは効果がなく、チップとパフォーマンスの間にはほとんど相関関係がない」と指摘した論文もあるんですよね (4)。チップ労働者に対して、チップ抜きでも最低賃金を確保できる法律を制定すべきと訴えている団体もあります。

アメリカの国としての最低賃金は時給7.25ドルなのに対して、チップ労働者の最低賃金は2.13ドル! 低すぎてびっくり。(ただし、チップを足しても時給7.25ドルに達しない従業員に対しては、雇用主がその差を補填する義務があります。)客側としては、チップという不明瞭なもので給与を補填するのではなく、ちゃんとスタッフの給与を計算した上で価格を決めてほしいと感じてしまいます。

とはいえ、感謝や心遣いをお金で示す、というのは必ずしも悪いことばかりではないんですよね。

例えば、アメリカだと親しい人、親しいお店には多くお金を渡す風潮があると感じています。一方、日本は「友達なんだからまけてよ」という文化なのではないかと。大雑把な感覚ですが。

この点だけ見ればアメリカの方がずっといいなと思います。

この違いは、他者との感覚的な緊密度の差から生まれている気がします。日本は村社会というか、お互いがお互いをよく知っている前提のやりとりが多いと思うんです。例えば「阿吽の呼吸」とか。家族とまではいわないまでも、同じ共同体に属している者同士のコミュニケーションだと感じます。その緊密さが、身内なんだから優しくしてよ、特別扱いしてよ、という甘えに転化しやすいのではないでしょうか。

それに対してアメリカでは、他者は完全な他者です。どこの馬の骨か全く分かりません。なので、そのような緊密さは薄く、お金という目に見える分かりやすいものがコミュニケーションを円滑にするのかなと思いました。

イギリスはどうなんでしょう。

ロンドンに住んでいた時、日本からの駐在員が多く住むアパートメントに住んでいたのですが、他の駐在員のご家族は、毎年12月になるとコンシェルジュの人たちに一定額のお金を渡していました。

また、自分の経験として、ロンドンでホテルに泊まった際、ものすごく疲れていたので、荷物を運んでくれた方に早く退室してほしかったのに、部屋の説明を続けて全然帰ってくれなかったことがありました。今思えば、笑顔で「大丈夫だからもう帰ってもいい」とチップを渡せば速攻で出ていってくれたのかも。

国は違いますが、村上春樹も「遠い太鼓」の中で、イタリアに住んでいた際、レジデンス(住居)の門番一人ひとりにクリスマスプレゼントとしてワインを贈っており、その後しばらく愛想がよくなっていた、と書いていました。

イギリスやヨーロッパの一部の国でカード払いが普及したことによって現金などのチップ文化がやや薄れているように見えても、このように金銭や贈答品をお礼の気持ちとして渡す文化や慣習は確実に残っていると思っています。

アメリカに住んでいるからかもしれませんが、導入当初はアメリカでもチップ制へ反発があったにもかかわらず、雇用主側の論理でチップの原形が普及していったように、これからもしイギリスの飲食・サービス産業に、就業の選択肢が限られた不法移民など、弱者の労働者が増えていったら、チップ文化がまた強まっていく可能性もあるのでは、と思います。

チップが苦手な私としてはそうならないことを強く願いますが!

1 ‘It’s the Legacy of Slavery’: Here’s the Troubling History Behind Tipping Practices in the U.S. https://time.com/5404475/history-tipping-american-restaurants-civil-war/

2 Pullman Porters

https://www.history.com/topics/black-history/pullman-porters

3 Tipped Employees Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)

https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/15-tipped-employees-flsa

4 Restaurant Tipping and Service Quality: A Tenuous Relationship

https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/71781