<Scones from Borwick’s cookery book スコーン~ボーウィックレシピ本より その3 >

さぁ今日は「ボーウィック社のレシピ本(初版)に載っているスコーン13種全部作ってみよう!」シリーズの最終回です。残り6つ、一気にご紹介しますね。

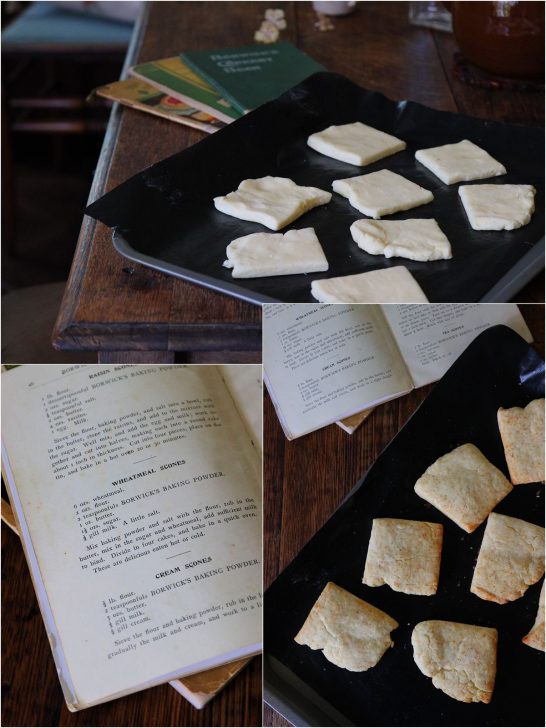

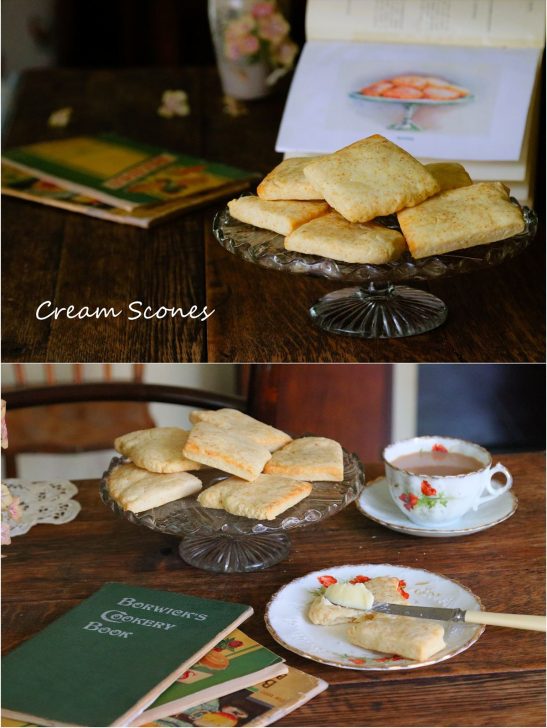

「CREAM SCONES」

半パウンドの粉に対して、ベイキングパウダー小さじ2、バター3オンス、牛乳½ジル、生クリーム½ジル。(1パウンド≒453g 1オンス≒28g 1パイント≒568㎖ 1ジル≒142㎖)

作り方のインストラクションはこんな感じ。

「粉とベイキングパウダーをふるったところにバターを入れ、ラブイン(サラサラの状態に)。少しずつ、牛乳とクリームを加えて、ライトな生地にしましょう。1/4インチ(インチ≒2.5㎝)ほどの厚さに伸ばしたら、cut into shapes(適当な形にして)、油を引いた天板にのせます。15分焼きます。途中ほぼ焼きあがる寸前に牛乳を塗ってオーブンに戻して仕上げましょう。」

生地の作り方自体は普通ですが、まず、材料。お砂糖も塩も入らない、この頃は日持ちの関係もあり有塩バターが主流と思われるのでその塩気くらい。そしてたっぷりの乳製品!これまでのスコーンと比べたら倍以上のバターが入る上に、生クリームでまとめるという贅沢さ。また、気になるのはその薄さ。0.6㎝程に伸ばせという。そんなに薄いものを15分も焼いたらどうなるのか。さらに、手の込んでいることに、焼き上がり寸前にオーブンから出して牛乳で艶出しをしろという。

これは気になるポイントがいっぱい!

さて、ワクワクの焼き上がりです。

これは、、スコーン?と言われそうな見た目。一見スコットランドのグリドルで焼くタティー(ジャガイモ)スコーンにも見えなくない。

では一口。

この本唯一のスコーンの挿絵に似てなくもない

むむ、これは軽い&美味しい!ふわっと香る乳製品の香りとほのかな甘さ。

いわゆるスコーンとは違うけれど、さらにバターをたっぷり塗って食べれば、昔のお茶のお供としては上等だと思います。いくらでも食べられそうで危険(笑)。強いて言えば、アメリカのホットビスケット(生クリームでまとめるタイプ)を薄く軽くしたような感じでしょうか。上塗りの牛乳はさして効果があるとは思えませんが、初めから塗ると焼き色が強くつきすぎるかもしれません。

嬉しい驚きの後は、またまた怪しげなスコーンが現れました。

「SCOTCH DROP SCONES」

スコッチドロップスコーンと言えば、以前にもご紹介しましたが、小さなホットケーキのようなもの。ふんわりとした、わたしたち日本人にがパンケーキと言って最初にイメージするような馴染みのある食感なのですが、果たしてこれはいかに。。

まずは材料。

粉8オンスに対して、ベイキングパウダー小さじ1、バター1オンス。ゴールデンシロップ大さじ1に塩一つまみ、牛乳少々。

ここで初めてゴールデンシロップが登場しましたね。ゴールデンシロップがイギリスで商品として発売されたのは1880年代の事ですから、この頃はまだ新しい部類の商品だったはず。でもこうしてレシピに現れるのですから広く市民権を得ていたに違いありません。

さて作り方、「まずは粉にベイキングパウダーと塩を加えてふるい、バターをラブイン。ゴールデンシロップを加えたら、ライトな生地(light dough)になるまで十分な牛乳を加えましょう。コンロの上に置いたScotch gridiron の上にsmall heaps になるよう落としていきます。両面焼きます。」

さて、まず生地作りの問題は牛乳の量。ライトな生地とは言うけれど、他のスコーンでいう「ライトな生地」と違ってめん棒で伸ばすのではなく、匙ですくってポタっと落とせる(dropできる)固さにしないといけない。どのくらいの緩さにしようか。

そしてスモールヒープとはどれくらいのサイズなのかも悩ましい。

一番気になるのは Scotch gridiron というワード。スコットランドでは調理に使う熱い鉄板グリドル(griddle)のことを ガードル(girdle)と呼ぶことも多いのですが、ここではgridiron となっています。炉の火の上に置く鉄の格子状のものの事なのか、グリルパンのように溝のある鉄板のことなのか、単に、グリドルの古い呼び名なのか分からないので、ここではグリドルで焼いてみることに。

これは、、、。少ないバターの上に、ゴールデンシロップと大量の牛乳。卵も入らないので余計に重い、もっちりとした食感です。いわゆるドロップスコーンというよりは、オーブンで焼いた重いスコーンのような、そんな感じ。

リピートはなし、かな(笑)

お次は「FIVE O’CLOCK TEA SCONES」

これまたなにやら気になる名前のスコーンが登場しました。5時のお茶、つまりアフタヌーンティー用のスコーン。魅かれる名前ですね。

材料はこんな感じ。

1パウンドの粉に対して、ベイキングパウダー小さじ2、牛乳1ジル。卵1個、塩小さじ1、バターまたはラード4オンス。

いつもと大して変わらないようですが、どのあたりがアフタヌーンティー用なのでしょう。ちょっと気になるのはお塩の多さ。油脂多めでかつ卵も入るから多少軽めな食感のはず。

「粉類にバターまたはラードをラブインし、卵と牛乳を加え、弾力のある生地にします。粉をはたいた台に取り出し、1インチ厚さに伸ばします。適当にカットし、熱いオーブンで30分焼きましょう。卵またはグレーズを塗ります。」

形はどのようにしてもかまわないようなので、30分という焼き時間から、適当に大きめのサイズにナイフでカットしてみました。そして焼きあがってから卵かグレーズを塗るとなっていますが、これ以上焼かないのに卵を塗るのも何なので、グレーズ(粉砂糖を水で溶いたもの)を塗ってみます。油脂は、前のヨークシャースコーンがバターとラード両方入っていておいしかったので、ここでも、半々で入れてみることに。さて、焼き上がりはこんな感じ。

お味のほうは、想像通りかなり塩気が効いています。お砂糖はゼロなうえに、お塩小さじ1入っているので、当然と言えば当然。ラードが入り、卵も一つ入るのでほろっとした食感が心地いい。お腹のすいた5時のティータイムに、お塩の効いたスコーン、これは確かにいいかもしれません(もう少し塩の量は控えたいですが)。

11個目のスコーンの名は「TEA SCONES」

「1パウンドの粉にベイキングパウダー小さじ2、サルタナ2オンス、砂糖1オンス、バター1オンス、牛乳、塩一つまみ」

「粉類を全て合わせてふるい、バターをラブイン。サルタナ(きれいにしてから)を加えます。牛乳を加えて柔らかな生地を作ります。伸ばして、小さな丸形で抜きます。天板にのせて10分、熱いオーブンで焼きましょう。」

ここでようやく丸形で抜くスコーンが出てきました。ティースコーン、これも紅茶が入っているわけではなく、お茶の時間にいただくスコーンということ。

かなり、と言おうか、13種の中で1、2を争うリーンさ(質素な配合)。サルタナが入った「サルタナスコーン」というものも前回登場しましたが、こちらよりさらに油脂も砂糖も少ない配合。ですが、小さめの丸形で抜いて焼くことで、高さがでて、美味しそうな、いわゆる現代のスコーンらしい姿です。焼きたて、かつバターやジャムを塗れば美味しく頂けます。

さぁ頑張りましょうラスト2個です。

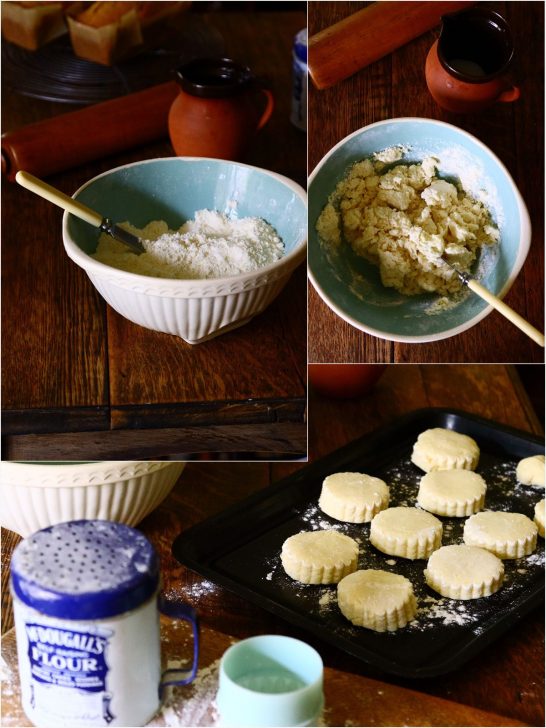

「GOOD SCONES」訳して美味しいスコーン!期待して腕まくり。

「1パウンドの粉に対して、ベイキングパウダー小さじ2、バター¼パウンド、牛乳½パイント、お砂糖大さじ1、塩一つまみ」

作り方はいつものとおり。

「粉類を合わせてふるってバターをラブイン。牛乳を加えてソフトな生地を作ります。粉をはたいた台に出して伸ばし、make into shapes(『好みの形に成形しなさい』と解釈)。小さい場合は熱いオーブンで10分焼きます。焼けたら、開いて、バターを塗りましょう。」

グッドスコーン。どの辺がグッドなのか、これまでの11個とさして違いはありません。強いて言えば、多少バターが多め。それでもヨークシャースコーンやファイブオクロックティースコーンと変りません。

ではせめて見た目をグッドスコーンにすべく、菊型で抜いてみることに。

おお!これは食べた感じも現代のスコーンそのもの。

なんでしょう。配合はそれほど変わらなくとも、成形の仕方(厚みやサイズ、カットの仕方)で、見た目の印象だけではなく、焼き具合も食感も随分変わるもの。

指示通り割ってバターを塗ると、さらになるほどGood!

小麦粉の粗さや精製度具合、オーブンの熱の入り具合の違いはあるでしょうが、100年前の人たちもわたしたちと似たようなスコーンを楽しんでいたんですね。

さぁラストは、フィナーレを飾るにふさわしい名前のスコーンです。

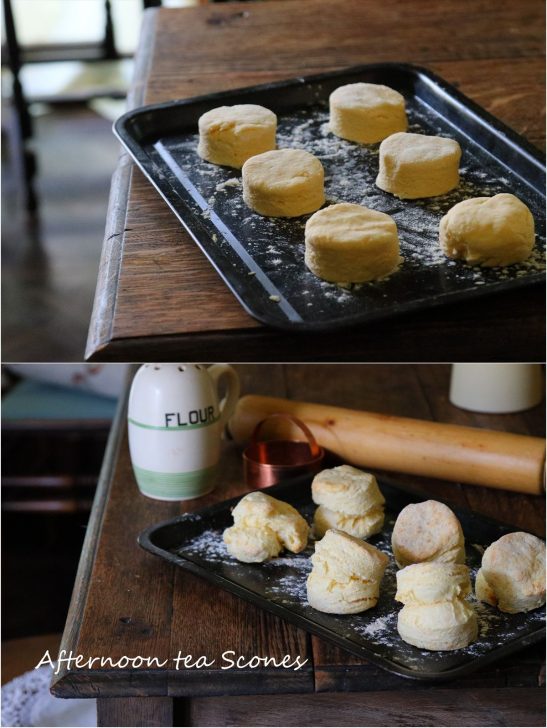

「AFTERNOON TEA SCONES」!

アフタヌーンティースコーン。先ほどのファイブオクロックティーもアフタヌーンティーの意味ですが、果たしてそれとはどう違うのかが興味あるところ。早速配合を見てみましょう。

「粉1パウンドにベイキングパウダー小さじ2、バター2オンス、塩一つまみ、卵1個、牛乳」

続いて作り方

「粉とベイキングパウダーをふるい、バターをラブイン。塩を加えます。卵と牛乳を加えて柔らかな生地を作ります。粉をはたいた台の上で伸ばし、丸形で抜きます。油を塗った天板にのせ、熱いオーブンで15分焼きます。」

配合的にはファイブオクロックティースコーンに比べて、バターの量が半分になり、塩も一つまみに減りました。違いはそこのみ。作り方に関しては今回は丸形で抜くと指定があったので、15分焼くことを考えて少し大きめを選択。

油脂は減りましたが、卵が入っているので、食感はしっかりし過ぎているわけでもなく、軽さはあります。丸形で抜いたせいか、釜伸びも元気にしています。ただ、塩が減り、かつ砂糖も全く入っていないので、とにかくあっさりとした味わい。これと、ファイブオクロックティースコーンのどちらが好きかと言われたら、きっと後者(Five o’clock~)を選ぶかな。

それにしても13種、どれもほぼ同じ材料とわずかな分量の違いで、よくもここまでスコーンを並べてみたものです。そして、意外と見た目がそれぞれ違うのが面白い。

毎日1種ずつ食べていたらその違いは曖昧かもしれませんが、同時に食べ比べると意外と違いはあるもので、かなり楽しませていただきました。

いつもこうやって、昔のレシピ本をひっくり返しては一人よく遊んでいるわけですが、今回はその感覚を多少なりとも皆さんに味わっていただこうという試みでした。一緒に楽しんでいただけたと嬉しいのですが。

今回のようなシンプルなスコーンのレシピ一つとっても、単位の違いや、道具の違い、材料の違いに、時代背景や、暮らしの様子、その他現代の感覚と違う部分が沢山見えてくるのも面白いところ。

昔の必要以上に端的に書かれたレシピの言葉の端から、少ない知識を絞りつつヒントを探し、再現する楽しさ。ちょっと推理小説を読んでいるような感覚にも似ています。

出来上がり写真がある訳でも、昔の人がそれで正解だよ、と言ってくれるわけでもないので、謎解きの答え合わせはできませんが、そのお菓子を口にすることがゴールであり、ご褒美。

皆さんはどのスコーンが一番気になったでしょう?

興味をそそるスコーンがあれば、是非100年前のスコーンづくり、チャレンジしてみてください。ただし、現代の丁寧なレシピとは違います。もちろん材料にも違いがありますので、例えば牛乳の量などは適宜増減、焼き時間などもご自分の勘を信じて試してくださいね。

わたしのお気に入りはヨークシャースコーン、クリームスコーン、そしてファイブオクロックティースコーン。

それにしても、おなかいっぱいです!

今は1年分の(もっとかな、、)スコーンを一気に食べた気分。少しお腹に余裕が出来たら、また新たな古いお菓子作りの世界、ご紹介したいと思いますのでどうぞお楽しみに♪