<Scones from Borwick’s cookery book スコーン~ボーウィックレシピ本より >

時が経つのは早いもの、前回の記事からまたまた数か月が過ぎ去ってしまいましたが、今回は100年前のスコーンにスポットライトを。

数か月があっという間のように、スコーン諸子にとっても、この百年もそれほどの長い時間ではなかったのかもしれません。なぜなら百年前のスコーンを作ってみて、それほど遠い年月の隔たりは感じなかったから。

むしろここ数年の変化(アレンジ?)のほうが、スコーンにとっては驚きだったはず。

小麦粉と、ベイキングパウダーと、油脂と牛乳、これがスコーンの基本の材料。それが昨今のヘルシーブームやアルチザンベイカリーブームで、グルテンフリー粉やスペルトなどが多く使われ、ベイキングパウダーの代わりにと、時にはサワー種をもちいてみたり、油脂はバターやラードから他の植物性ヘルシー系オイル、そして牛乳やバターミルクはアーモンドミルクやオーツミルクといった具合。地球の反対側の日本ではスコーンブームが起こり、あんこがサンドされているかと思えば、桜やら抹茶やらきなこやらが練りこまれ、もうどこの国の何だったのか、分からないほどに様変わり。人気が出て、美味しい工夫が施されるのはいいことですが、たまには素朴な姿も恋しくなるもの。

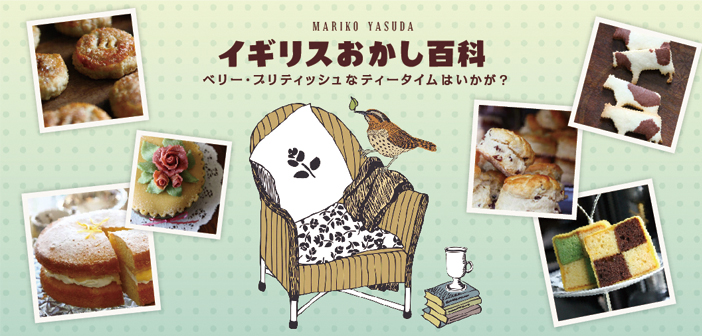

以前の記事でご紹介した1842年創業のベイキングパウダーメーカー(他にもいろいろ作ってはいましたが)Borwickの販促レシピブック。今回はその初版本に、当時のものとしては珍しく「スコーン」と章立てて、13種ものレシピが載っているので、それらを全部作ってみよう!という算段。

さすがベイキングパウダーメーカー、ちゃんとスコーンにスポットライトを当てているところが素晴らしい。以前からこの初版本のスコーンはとても気になっていました。というのも、挿絵のスコーンがどうにもスコーンらしくない姿だから。それは平べったく、形も不ぞろい、スコーンというよりは分厚いビスケットのよう。でもその素朴さがどうにも好ましく、我が家では額に入れて居間の壁に飾られています(笑)

右側の絵がスコーンの挿絵↑

では本に載っている順番通り一つずつ作っていきます。

筆頭はその名も「PLAIN SCONES」。

生地の作り方はこんな感じ。

1パウンドの粉に小さじ3杯のベイキングパウダー、2オンスのバターに1オンスのお砂糖、ソルトスプーン一杯の塩、これらをラブイン(サラサラの状態にして)して、卵1個と牛乳適量(軽い生地になるまで)でまとめましょう。

(1パウンド≒453g 1オンス≒28g 1ソルトスプーン≒¼ティースプーン)

さて、問題はここから。レシピには「小さくカットして、丸く形作り、しっかり熱したオーブンで焼きなさい」としか書いていません。小さくとはどれほど?厚みは?丸くってどんな風に?

挿絵は先ほどの一枚があるのみ。それも13種のうちどのスコーンを描いているのかも不明。たよりになるのは己の勘と経験のみ。今回はあまりいじらないほうが美味しいというスコーンの鉄則に従い、軽く角を整える程度で焼いてみることに。

ほ~~、見た目は美味しそう。

レシピの最後に食べ方の説明があります~熱いうちに、二つに割ってバターを塗って召し上がれ。冷めてしまったときは半分にスライスしてからトーストしてバターを塗ってね~とのこと。はい、ではそのとおりに。。

ふむ、食感はかなりしっかり、お味はとてもプレーン。それはそうですよね、450gの粉に対して、バターは55g、砂糖に関しては28gだけですから。

でも、間違いなくこれはスコーン。ちょっと素朴に過ぎる気はするけれど、百年前と思えば、文句もありません。

では次に参りましょう「ROCK SCONES」。

材料は1パウンドの粉に、小さじ2のベイキングパウダー、ソルトスプーン一杯の塩、½パイントの牛乳かバターミルク、それだけ。

油脂も砂糖も一切ない。これはこれは、、、。油脂がないので、粉の中にただバターミルク(または牛乳)を入れるだけ。固いペースト状になるように、とかいてあるけれど、ムムム、すぐにグチョっとしてしまうぞ。。

お次の指示は、これをくるみサイズのかたまりにしてトレイに乗せ、熱いオーブンで約10分焼くこと。温かくとも冷めていても食べられます。以上。

はい、焼き上がりはこんな感じ。

スコーン?

う~ん、一見可愛く見えるような気もしますが、とにかく味がない。固い。これはよく分からない代物。

そうだ、スープと合わせればなんとかいける?

なんとか(笑)

気を取り直して三つ目、「YORKSHIRE SCONES」。

実はこれ、13種の中で1番美味しくないんじゃなかろうかと懸念していたスコーン。

なぜって、お砂糖はゼロ。油脂は1パウンドの粉に対して、バターとラードを2オンスずつ。塩一つまみ。それを牛乳でまとめるというもの。

指示らしい指示は、「牛乳を、ライトでモイストな生地になるまで加えなさい」それだけ。その後はPlace on a greased tin and bake in a quick oven about 20minutes.(油を塗った天板に乗せ、熱めのオーブンで20分焼きなさい)以上。

成形についての言及は一切なし。

伸ばすの?いくつかに分けるの、それとも大きいまま?

どうするの??

仕方ないので、また長年のホームベイキング好きの勘に従い適当成形。

4つに分けてから厚さ1.5㎝程度の円形に伸ばし、1/4カット。このサイズならきっと20分で焼けるはず。

こんな感じ。

お味はどう想像されるでしょう?

大抵のイギリス菓子は、そのシンプルさ故に、配合と作り方からおおよその味の予想ができると自負していたのですが、これには裏切られました。

美味しい♡

最近食べたスコーンの中で一番美味しいのではなかろうか、、それはオーバーにしても、とにかく食感がさくり、ふわりと軽いのです。これは間違いなくラード効果。そこにお塩が軽くアクセントになっているので、パン代わりに食事のお供にいただきたい感じです。ラードだからと、スエットを使ったときのような重さをイメージしてしまったわたしが浅はかでした。ただし、当時のヨークシャーのラードはきっともっとセイボリー感のある脂の香りがしたであろうと想像します。

この三つの中では最後のヨークシャースコーンがダントツの美味しさ。油脂の割合が多いためとても食べやすい。他はリピートなし決定☆(笑)

Borwick’s レシピのスコーンたち、作っていて思うのは基本的に現代の物より配合がリーン(質素)。油脂も砂糖も最低限(入らないことも)。そして成形は、作り手にゆだねる。形やサイズはそれぞれの家庭の状況でお好きにどうぞ、というスタンス(たまに、丸形で抜くよう指示があるものもありますが)。

つまり、スコーンはこの頃にはもう一般にどこの家庭でも作られていて、皆がその扱いを知っている、各々の方法がある、故に細かい説明が要らない、というのが前提なのでしょう。

例えて言うなら、

サンドイッチのレシピ本で、フィリングは教えるけれど、パンの厚さや切り方(三角でも四角でも)はご自由にね。そんなところまで指定されるのは窮屈よね?そんなイメージ。

さて、こんな感じでまだまだ続きますが、このペースだと皆さん退屈してしまうかも?なので、次回はもう少しスピードアップしてレポートします!

つづく